仕立てる

── 仕立てる── 掛軸の作品を「仕立てる」ことに強いこだわりを持ち、 生地や一文字、軸先に至るまで、絵の世界観にふさわしい柄や素材を一つひとつ選び抜きます。 作品そのものだけでなく、細部にまで...

── 仕立てる── 掛軸の作品を「仕立てる」ことに強いこだわりを持ち、 生地や一文字、軸先に至るまで、絵の世界観にふさわしい柄や素材を一つひとつ選び抜きます。 作品そのものだけでなく、細部にまで...

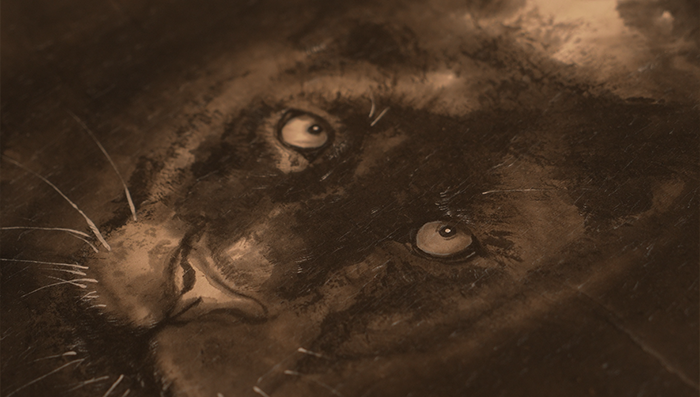

── 命の躍動 ── 生きとし生けるものが宿す、力強さ、儚さ、そして美しさ。 その一瞬の輝きを自らの心に吸収し、筆先へと託す。 墨の濃淡やにじみによって生命の鼓動を映し出し、画面に息づかせる。 ...

──「余白」に宿る美 ── 紙に描く水墨画では、「描かない」「描けない」部分が想像力をかき立てます。 空間の余白こそが、自然や感情を語る重要な要素です。 そうした余白を美...

── 紙と響き合う── 紙に対しても定まった型を持たず、その都度異なる紙を選び、にじみや癖を受けとめる。 コントロールしきれない偶然をも作品の一部とし、筆と墨の生命を紙に響かせる。

── 時・国を超える普遍性 ── 一般的には、鎌倉時代後期に中国から伝来し 日本では、室町時代に雪舟によって日本独自の様式が確立し発展したと伝わっています。 "白" と "黒" といった単色な...

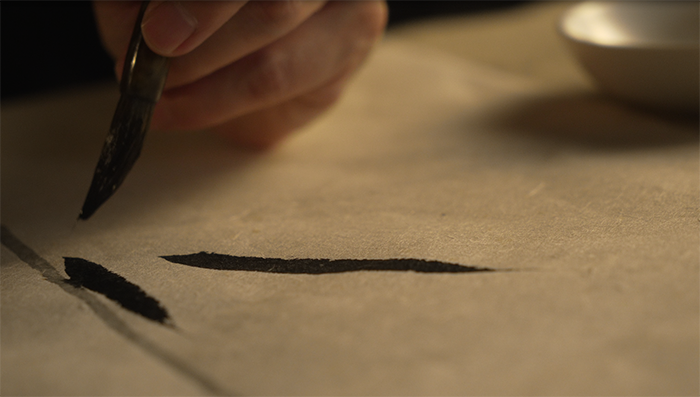

── 筆と墨の表現力 ── 濃淡・にじみ・かすれ 水墨画における墨には様々な表情が存在します。 濃淡とは墨の濃さの程度を表す表現。 「にじみ」や「ぼかし」といった墨の濃淡や筆の水分量の調整によ...

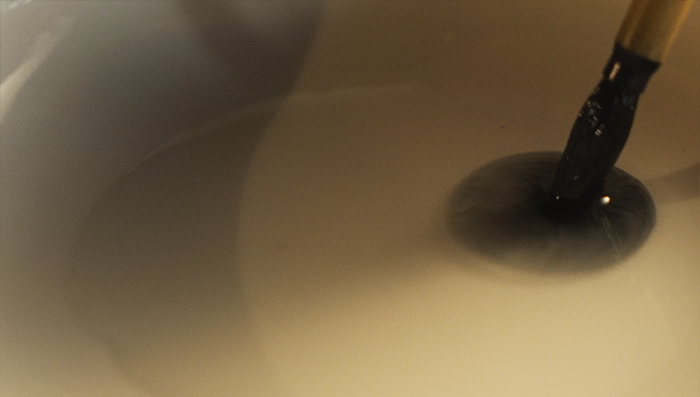

── 墨を生かす── 菜種から生まれる澄んだ墨、あるいは時を経て腐らせた深みある墨。 それぞれの個性を受けとめ、濃淡やにじみを通じて、ただ黒を超えた無限の表情を引き出す。 墨をする静かなひととき...

── 筆を知る── 筆そのものに固執するのではなく、大小・素材を問わず、含む水分量や割筆の表情を見極める。 その特徴を理解し、自在に扱うことで、一線一線に生きた表現を生み出す。

© 2025 阿多野桐黑 このサイトのすべてのコンテンツの無断転載や無断呈示を禁じます。